【2025年7月15日】気泡緩衝材「プチプチ」を製造・販売する川上産業は、エイアンドビーホールディングスが運営する屋内キッズパーク「PLAY! PARK」に対し、「プチプチ」を活用した大型遊具「Let’s! PLAY! PUTIPUTI!」の素材提供を行った。

「PLAY! PARK」は、2020年6月に開業した延べ約1,000㎡の屋内広場。代表的な巨大遊具〈大きなお皿〉をはじめ、工具を使ってものづくりができる〈ファクトリー〉、絵の具でオリジナル作品を作る〈絵の具コーナー〉など、多彩な遊びのエリアを展開しており、年齢別ワークショップも定期的に開催されている。

提供された遊具は、「未知との出会い」をテーマに、子どもたちの自由な発想を促す空間づくりの一環として制作され、2021年9月以来およそ4年ぶりとなる新作となる。

「Let’s! PLAY! PUTIPUTI!」は、建築家・手塚貴晴氏(手塚建築研究所/東京都市大学教授)の監修のもと、同施設ならではの唯一無二の遊具として完成。普段は梱包や緩衝用途で使われる「プチプチ」が、感触や柔らかさを活かして遊びの素材として生まれ変わった。

「プチプチ」は再生原料を80%以上使用し、保温性や保冷性を持つ環境配慮型製品。気泡をつぶす行為にはストレス緩和効果もあり、物理的な保護に加えて心理面のサポートも期待されている。今回の導入では、素材の特徴を活かし、感覚的・創造的な体験ができる場の創出に寄与した。

PLAY! PARK公式サイト

https://play2020.jp/park/

【2025年7月14日】「文具女子博トーキョー」が6月26日から29日までの4日間、東京の有明GYM-EXで開催された。東京での大型開催は3年ぶりで、夏の開催は今回が初めてだった。

同イベントは、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典。会場は連日多くの文具ファンでにぎわい、活気に満ちた4日間となった。今回は「夏祭り」をテーマに、「文具縁日」と題した特別企画を展開。射的や輪投げといった縁日の定番を文具仕様でアレンジし、会場は“文具のテーマパーク”のような雰囲気に包まれた。

プリント&プロモーションではプリンティング関連の商品も並ぶこのイベントを数年ぶりに取材した。

女子博の名前のとおり、来場者の8割から9割が女性だが、男性もちらほら。この男性たち、女性のお供か、もしくは大手小売店や流行に敏感なお店のバイヤーだそうで、ここが新たなトレンドの発信店にもなっていることを知らされた。

OSPグループは「OSP Item」のブランド名で出展した。

「ZipperRoll」はテープの中心線にミシン目が入れてあり、封筒などの封緘をした際にその部分から割るように開封できる。

「フルーツメッセージ」は、ミカンやリンゴなどの果物を模したメッセージカード。実の部分がメモになっており一言を添えたあと、皮の部分を貼り付けて封緘可能。受け取った人は、果物の皮をはがすようにメッセージを確認できる。ミカンとリンゴそれぞれに向き方が異なるのも面白い。OSPの本業はシール・ラベルでその技術の「ノリ殺し」(シールの粘着部分の一部を日粘着にする)を使っている。

「ひとことレスラー」は覆面レスラーが描かれたメッセージシール。腕部分を折り曲げられるなどポーズをつけられる。マスキングテープの「しりとり」は、言葉とそれを表すイラスト29種類をしりとりでつなげたもの。このほか、また、1mごとにデザインの変わるクラフトテープも出品した。

担当者は「今回は『ISOT』で展示した製品が中心で、すでにAmazonや大阪の文具。百貨店で販売中」と話す。

キャノンマーケティングジャパンは協賛ブースとして出展。プリント体験ワークショップでは「缶バッジ」や「クリアフォト」などを、家庭用プリンタで500円程度から作成できるサービスを展開した。

担当者によると「毎年出展しているが、今回は特に満席が多く、プリントしてグッズを作ることへの興味が高まっていることを感じる」と話す。

ラウンドトップは、マルテンの名前で知られるシール・ラベル印刷会社の文具ブランド。マスキングテープがメイン製品で、ラベル印刷機を使った少量・多品種製造ができることが特長だ。

マスキングテープのほかにもカットされた状態のシールのセット「フレークシール」なども販売していた。

マステの老舗という趣も出てきたマルテンだが、商品のパッケージが特徴的で「ミニ牛乳パックパッケージ」や「ミニテープテトラパック」など、ユニークな提案をしていた。この辺りはやはりシール・ラベルというパッケージ業界の会社だけあり「パッケージが商品を売るのには大事」という感覚をデザイナーが持っているという。

村田金箔の「ウチハク」は、「箔押しをおうちで楽しめる」をコンセプトに作られた商品。メタリックのテープは色数が40色以上あり、これを選んで文字やデザインを箔押しできる。箔押しの方法はペン状の糊で紙などの被着体に文字や絵を描き、その上からテープを載せて擦るというもの。

箔押しという印刷業界ではおなじみの技術だが、一般の人でどうやって箔ができているかを知っている人は100人に一人もいないだろう。その常識の差を使って、箔をコンシューマに販売する新たなビジネスを開拓したことは称賛に値する。この日見た中でもトップクラスの興味深い商品だった。

同商品はクラウドファンディングで資金を集め2020年に発売されたそうで、大手小売店などでも販売されており、すでにヒット商品と言えるものだ。

豆本ドールハウスは、豆本づくりのテンプレートを出品。同社は起業したばかりだそうで、ドールハウスなどのミニチュアの小物として豆本を作成できるキットを販売している。テンプレートは鉄の型で、その型通りに紙を切り取ることで豆本が完成する。キットには豆本尿の薄紙や樹脂版(はんこ)もセットされており、楽しく製本が可能という。

マルモ印刷の「お皿のふせん」は660円。同社は商業印刷や出版印刷などを手掛ける企業で、近年はメモなどの文具の製造販売をしている。

お皿のふせんはお皿そのものに見える出来栄えで、その工夫が人目を引く。こういったチャレンジが印刷業界には大事だと感じる。

Lindoの「コラージュマステ」は透明基材でつくられたマスキングテープ。大型でデザイン一つずつを切り離して貼り付けることも想定しており、マステというよりはシールのように使用することも提案する。

価格は1m594円~、3m1000円台とのこと。

同社は中国の会社で10年前からこの商品を販売しており中国ではすでに人気という。

FUWA Marketの「幸せの紋様シリーズ」は「北欧好きターゲットの和柄」というユニークなコンセプト。

賞品はすべて京都の向上で手捺染で染め上げており、日本の伝統工芸を新たなデザインに落とし込んでいる。4月立ち上げたばかりのブランドで、販売先などを模索している。この日もブースにはデザインに魅かれた来場者が多く立ち寄り、がま口や小物入れ、手拭い、茶筒などを購入していた。

BGMは、ジオラマ2.5Dシールを販売。さまざまなジオラマをシールで再現するというもので、純喫茶や居酒屋、お祭り、コンビニなどのテーマで商品を展開していた。

会場は熱気に包まれており、約5万人が訪れたという。

以前に取材した際は浅草の会場で、今の5分の1程度の面積で行われていたが、その時は入場規制で外まで行列ができるほどだった。その熱気でどんどん開催規模が大きくなっており、その展示内容には大手小売店のバイヤーからも熱い視線が贈られるようになった。

当サイトでよく取材するプリンティング系の出展も多く、各社がそのアイデアと技術を競っていた。縮小する印刷などの業界からの転換を目指すという企業が多く、彼らの今後をさらに注目していきたい。

【2025年7月14日】東洋製罐グループが運営する「容器文化ミュージアム」(東京都品川区)は8月7日(木)・8日(金)の2日間、小学生を対象にした夏休みイベントを開催する。

入場は無料で、工作やクイズラリー、キャップアートなど、容器の特性や素材を活かした体験プログラムを多数展開する。

イベントでは、ペットボトルのキャップを使ったマグネットづくりや、缶くんによるお出迎えなど、子どもが楽しく学べる企画が並ぶほか、小学4〜6年生を対象とした事前申込制のSDGsワークショップ「容器循環の謎を解き明かそう!」も実施する。

ワークショップでは、容器のライフサイクルや再資源化の仕組みを紹介。自由研究にも活用できる内容となっている。

今回で11回目となる同イベントについて、ミュージアム担当の高荷弥生氏は「今年はフォトスポットも新設予定で、世代を問わず楽しめる内容にした。夏休みの思い出づくりにぜひ来場いただきたい」とコメントしている。

名称: 容器文化ミュージアム 夏休みイベント

日程:8月7日(木)・8日(金)

時間: 午前9時30分〜午後4時30分(最終入場 午後3時30分)

場所: 容器文化ミュージアム(東京都品川区東五反田2-18-1 大崎フォレストビルディング 1F・2F)

内容: クイズラリー、容器工作、キャップアート、遊び体験、フォトスポット、SDGsワークショップ(事前申込制)

参加費: 無料

SDGsワークショップ開催日時(各回90分・各回定員12名):

①8月7日 午前10時~/②同日 午後2時~

③8月8日 午前10時~/④同日 午後2時~

申し込み(ミュージアム公式サイト)

https://package-museum.jp/

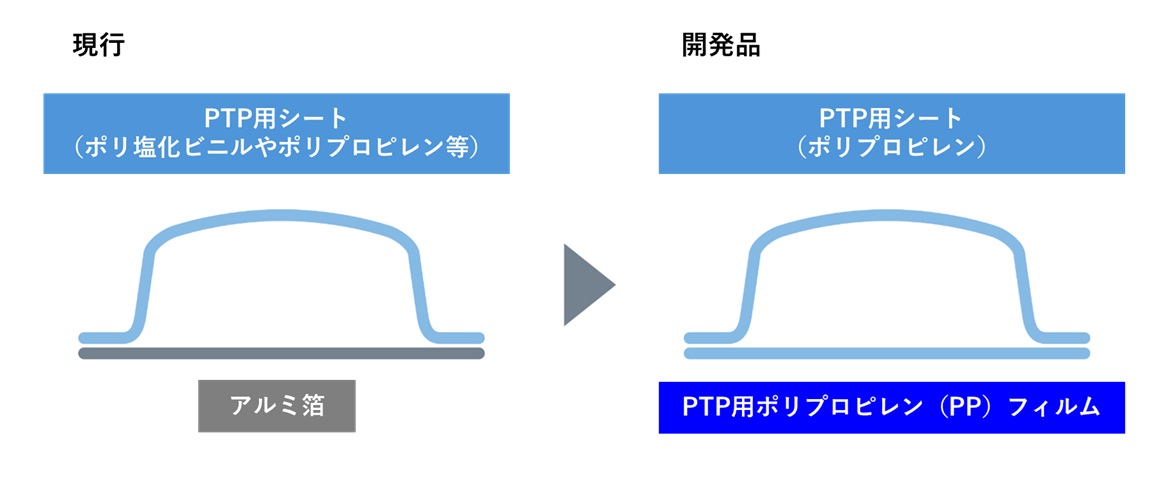

【2025年7月8日】大日本印刷(DNP)はこのほど、医薬品用「PTP(Press Through Package)」のアルミ箔の代替としてバリア性能を備えた「ポリプロピレン(PP)フィルム」を新たに開発した。

これにより、PTP用シートと同一素材によるモノマテリアル化が可能となり、リサイクル効率の向上が期待される。

今回のPTP用PPフィルムは、DNP独自のコンバーティング技術を活用し、水蒸気透過度0.2g/㎡・day以下という高いバリア性能を実現。従来、アルミ箔でなければ確保が困難だった水蒸気の遮断性と、押し出しやすさを両立した。

さらに、透明素材による薄膜構造を採用することでリサイクル性を高めている。

加えて、耐熱性や熱伸縮の課題を克服することで、国内市場で求められる印刷適性や密封性にも対応。従来の課題を解消しつつ、製剤の品質保持にも寄与する構成となっている。

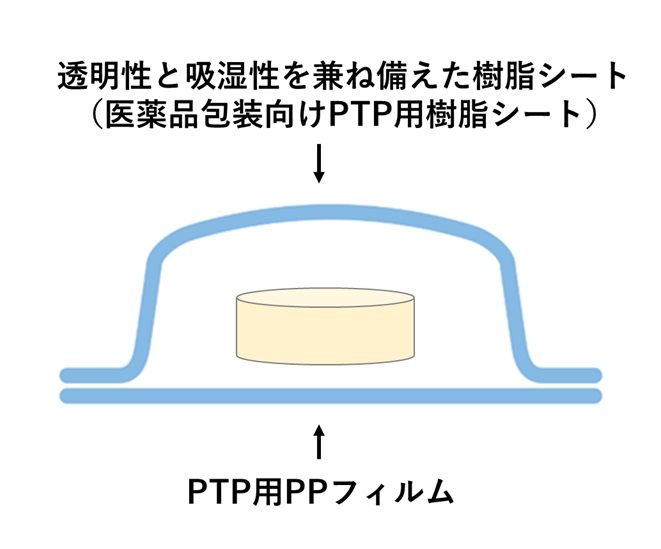

特にDNPが2025年6月に開発した「医薬品包装向けPTP用樹脂シート」と組み合わせることで、湿気に弱い薬剤でも高い保存性を実現する。

同製品は7月9日(水)から東京ビッグサイトで開催される「第27回インターフェックス ジャパン[医薬品][化粧品]製造展」のDNPブース(西4ホール・W3-20)で、紹介される予定。

同社では医薬品メーカーへのサンプル提供を開始し、2030年度までに累計10億円の売上を目指す。

【2025年7月4日】中国最大規模の印刷・パッケージ業界展示会「第11回北京国際印刷技術展覧会(CHINA PRINT 2025)」が5月15日から19日まで、北京・中国国際展示センター(順義館)および首都国際コンベンションセンターで開催された。

同展示会は4年一度開催される印刷関連の展示会で、開催規模は中国では最大級で、世界の印刷資機材見本市の中でも世界最大と言われる「drupa」を超える勢いがある。

今回は、デジタルプリンティングを中心に、その周辺機器などをレポートする同展示会をレポートする。

同展示会は、前回の来場者数が約13万6000人と、すでに世界4大印刷展示会と言われる「Print(米国)」(1万5,000人)、「IPEX(英国)」(2万人)、「IGAS(日本)」(5万4000人)を超えた。今回もわずか5日間で約13万人を集め、「drupa(ドイツ)」(17万人)には勢いで勝るといったイベントになっている。

この展示会のほかにも、中国には開催規模では大きく4大展を超える展示会があり、4大展の名称は有名無実になりつつある。

「CHINA PRINT」は、出展者も充実している。日本からは小森コーポレーションやコニカミノルタ、リコー、富士フイルム、エプソンなどが、他国ではコダックやハイデルベルグ、HP、KBA、BOBST、LANDAといた大手や新鋭のメーカーが参戦するなど充実しており、これも「drupa」以外の展示会はすでに規模では抜かれた印象だ。

さらには中国ローカルの新興企業も多く出展しており、日本では見られない資機材が多数並べられた。中国製と聞くと、「価格は安いが低品質」といったイメージがあったが、その進化は目を見張るものがあり、少なくとも低品質ではない。

実際、drupaも最も多く出展したのは中国の企業で、「これなら中国の展示会に行った方が面白いものが見れるのではないか」という声も聞かれたほどだ。

この声から、プリント&プロモーションでは3月の「Print South China2025」(広州、11万6000人)、「APPP(上海広印展)」(上海、18万人)といった中国の展示会を取材してきた。

レポート①では、進展目覚ましい大判プリンタについて報告する。

広州市傲彩数碼科技は大判プリンタ「SC-1612UV」は、蒸着紙のようなメディアへプリントした。

このような反射するものへの出力はインクジェットプリンタのセンサーが「用紙がない」と誤認識してしまいがちで、どちらかと言えば苦手だが、問題なくできることをアピールしたい思惑がある。

さらにこの展示会が印刷資機材が中心の見本市であることから、ラベル印刷でよく使用される蒸着紙のような反射素材へのプリントに対応していることを示す展示のようだ。

「HY-ETG700ST」はUV-DTFのデカール用プリンタで、中国では非常に人気がある。

3月に上海で行われた「APPP(中国広印展)」でも出品があった製品で、布用のDTFと同じくインクをフィルムに転写し、それをさらにプリントしたい素材に貼り付けることで、強力に接着され、水洗いでも落ちない強度になる。金属や陶器など平滑な物品に貼りつけでき、曲面や段差があるものなどインクジェットプリントが苦手な素材へのプリントに適している。

来場者はインクが転写されたフィルムを手に取り、真剣な様子で品質を確認し、何やら議論をしていた。購入する会社は同じ機械を複数台、多い会社は10台20台と設置したいと考えているので、DTF選び熱が入るのもよくわかる。

同社ではプルーフ用のインクジェットプリンタで水性の「HY-1302」「HY-1908」を展示。

「HY-1908」は日産約1,000㎡が可能という。

担当者は「年間数千台を販売している。品質には自信があり、顧客も満足してくれている」と語った。

北京華技恒潤智能科技の「RobotJet」は、今年発売のダンボールをはじめとしたパッケージ用プリンタだ。CMYK4色水性顔料インクを使用し、フルカラー300dpi時で48m/分でプリントできる。印刷幅は1645mm以上、各プリントヘッドは329mm幅で、1~5個以上のプリントヘッドを使用可能。カートンやカード、紙袋など、オプションの組み合わせでさまざまな物品へのプリントに対応している。

Sitech(太倉新思特新材料)は、「SCAP」インクを展示した。水性インクでありながらフィルムへのプリントが可能。起動後30分で、前処理無しのフィルムへ出力でき、速乾性があり手離れも早い。ピエゾ式とサーマルインクジェットの両方のヘッドで使用できる。

この日は、フィルムを載せたロールタイプのプリンタにインクを搭載し、デモンストレーションを行った。

「印刷の展示会ということでグラビア印刷などのプルーフをイメージしたデモを行った」と担当者。

同社は秋の展示会で日本へ出展する予定だ。

JHFはボード用の大判プリンタを展示。「VENUS33X-S」は350㎡/時のプリント速度がある大判フラットベッドプリンタ。搬送装置を前後につけており真空グリッパ(吸盤)のついたロボットアームで大きなボードをテーブルに乗せ、自動搬送し、排出・スタックできる。最大出力幅は3200㎜で、出力長はテーブルによって調整可能。

同じくボード用の「HS2516」も展示し、こちらは最大出力サイズが2500✕1500㎜、最大出力速度が800㎡/時。

同社は日本でも導入実績があるメーカーだ。

希望数碼 (hope tech)もインクジェットプリンタを複数台展示した。

同社プリンタは4色水性のロールタイプで、「G3-12K」が3250mm幅の新製品。先行して発売している「G1-PRO」は1900㎜幅で、こちらはすでに10台を中国国内で販売している。

昇華転写タイプに仕様変更可能で、ヘッドは京セラ12ヘッドとエプソン24ヘッドから選択可能。

同社ではラベル印刷機も開発販売しており、デジタルで横串を刺しながら、さまざまなプリンr品具の分野に製品を供給している。

中国ではこうしたタイプのメーカーが多く、自社を「サイン・ディスプレイ」「商業印刷」「ラベル印刷」といった分野で区別せずに、持てる技術をすべての分野に投入するスタイルが一般的だ。こういた面は日本のメーカーも見習うべきだろう。

広州卡诺電子科技がインクジェットプリンタ「E120」「P130EP」を展示。

「E120」は8色のフラットベッドプリンタ、印刷見本や箱などの見本づくり、アクリルキーホルダーなどのグッズ作成に活用されている。

「P130EP」はロールタイプで、印刷用プルーフを展示した。

日本からはエプソンは新製品の水性インクジェットプリンタを展示した。

「SC-P9830」「SC-P7380」ともに印刷前出力を意識した展示で、オフセットとの少量生産に代わる高精細ぶりをPR。「P9580」では、ラベルのプルーフをイメージし、「P7380」ではポスターをイメージしたデモンストレーションが行われた。

同社はこのほか小型のカッティングプロッターでラベルの抜き加工を、小型プリンタの「カラーワークスC8030」で狭幅のラベルプリントをイメージした展示も行った。

京セラは、インクジェットのプリントヘッドを展示した。

ラベル印刷など幅広い用途対応の循環型インクジェットヘッド「KJ4A-EX1200-RC」や、業界最速クラスの101.6m/分で出力可能な「KJ4B-EX600-RC」などを展示。「北京の展示会は印刷のクライアントも多い」と担当者は述べた。

このほか、富士フイルムやHP、リコー、フローラといった大判プリンタでも知られる会社が出展していたが、実機の展示はなかった。

デジタル印刷機編に続く

【2025年7月2日】ユニークビジョンは、電通および電通デジタルと共同で開発された購買証明ソリューション「SCAN DA CAN(スキャン ダ カン)」の新プランとして、短期間・低コストでキャンペーン展開が可能な「SCAN DA Light」の提供を開始した。

「SCAN DA CAN」は、缶や商品パッケージをスマートフォンで撮影するだけでキャンペーン応募が完了するAI搭載の販促ソリューション。AI判定により容器の個別認識やブランド識別が可能で、レシートやシリアルコードの入力といった従来の手間を省く。

今回新たに提供が始まった「SCAN DA Light」は、LINEキャンペーン向けのテンプレートを活用することで、カスタマイズ性を維持しつつ、導入コストや期間を大幅に抑えられる。

同社はこれまでも「Belugaキャンペーン for LINE」などのSNSマーケティングツールを通じて、生活者との接点強化を図ってきた。「SCAN DA Light」では、商品パッケージそのものを生活導線におけるタッチポイントとすることで、新たなブランド体験の提供を目指す。

今後も同社は、ユーザーデータの蓄積と分析を通じて、CRM領域におけるマーケティング活用の高度化を進めるとしている。

「SCAN DA Light」活用について

https://www.uniquevision.co.jp/

Belugaキャンペーンシリーズ

https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga-series/

【2025年6月30日】TBMは、大阪市で開催中の「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に運営参加サプライヤーとして協賛し、環境配慮型素材「LIMEX(ライメックス)」を使用したポリ袋「LimeAir Bag(ライムエアーバッグ)」を提供する。

提供品は会場内の共用エリアでごみ袋として活用され、同万博の環境配慮型運営を支える。

LimeAir Bagは、炭酸カルシウムを主原料に使用し、従来のポリエチレン製ごみ袋と比較して石油由来プラスチックの使用量を削減できる。また、バイオマスプラスチックや再生材を使用した他製品と比較しても、原材料調達から廃棄までのライフサイクル全体で温室効果ガス排出量の削減効果が見込まれている。

すでにLimeAir Bagは、大手ホテルチェーンや食品工場などで採用されており、軽量化やバイオマス配合型製品(Bio LimeAir Bag)の提供も可能としている。

TBMは「TEAM EXPO 2025」プログラムにおける共創パートナーとして、共創チャレンジの創出・支援にも取り組んでおり、素材開発を通じた持続可能な社会の実現を目指す。

「TEAM EXPO 2025」共創パートナーページ

https://team.expo2025.or.jp/ja/partner/304

石油由来プラスチックの使用量を削減

原材料調達から廃棄までの温室効果ガス排出量を抑制

独自の配合技術によりフィルムの軽量化を実現

バイオマスプラスチック配合型の展開も可能

【2025年6月27日】カゴメとJA全農ぐんまは、JA前橋市の協力のもと、群馬県産の夏秋なすを使った「野菜をとろうキャンペーン」のコラボパッケージ企画を実施する。

6月中旬から8月にかけて、25万袋(計画値)を首都圏中心に販売する予定だ。

群馬県産の夏秋なすは、初夏から11月にかけて出荷される主力野菜であり、群馬県農政部の統計によると、出荷量は2016年から2024年まで9年連続で全国1位を記録している。

今回の企画では、コラボパッケージに「焼きケチャップで!麻婆茄子」のレシピや料理写真、「野菜をとろうキャンペーン」のロゴを掲載。カゴメが推進する野菜摂取の呼びかけとともに、旬の野菜の魅力を伝える。

カゴメは2020年から「野菜をとろう」を合言葉に、1日350gの野菜摂取目標の達成に向けた啓発活動を展開しており、本キャンペーンには多くの企業・団体が参加。野菜の摂取促進につながる企画や情報発信を行っている。

キャンペーン詳細

https://www.kagome.co.jp/statement/health/yasaiwotorou/

【2025年6月23日】TOPPANは、紙製飲料容器「カートカン」に充填した天然水を、自社ブランドとして企業・団体向けに販売を開始した。会議や来客対応、ノベルティなどで利用することで、プラスチック削減と資源循環への貢献を後押しする。

「カートカン」は、TOPPANが開発した透明蒸着バリアフィルム「GL BARRIER」を採用した紙製容器で、アルミ不使用ながら長期保存と風味の維持が可能。

容器には国産材を30%以上使用し、間伐材マークも取得。健全な森林育成に貢献する素材構成となっており、脱炭素社会の実現に資する製品として注目を集めている。

TOPPANは2023年にサステナブルブランド「SMARTS」を立ち上げ、パッケージを起点に環境負荷低減や社会課題解決を推進してきた。

「カートカン」天然水は、その一環として展開される製品である。近年、企業の環境対応への関心が高まるなか、紙製容器への切り替えはプラスチックごみ削減に直結し、社員や来訪者への環境意識の浸透にもつながる。

「カートカン」は、紙を主材料とすることでPETボトルと比べプラスチック使用量を約30%に抑え、再資源化を促す「紙パックマーク」の付与もできる。

今回発売された「カートカン」天然水は、195g入り、価格は1本90円(配送料別)、パッケージデザインは6種類で、採水地は長野県茅野市ちの。

TOPPANは今後、グループ内での活用に加え、環境配慮に積極的な企業・団体への提供を進め、2026年度までに1,200万本以上の出荷を目指す。

「カートカン」「GL BARRIER」

https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/sustainability/

【2025年6月23日】イトーヨーカ堂は、「使用済みマヨネーズボトルの資源循環に向けた実証実験」を1年間延長し、回収拠点を川崎市内の3店舗に拡大する。実施期間は7月1日(火)から2026年6月30日(火)まで。

この取り組みは、セブン&アイ・ホールディングスが参加する「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)」をはじめ、キユーピー、味の素、アミタホールディングス、川崎市との協働で進めている。回収対象は家庭で使用したマヨネーズボトルで、ブランドを問わず受け付けている。

2024年7月よりイトーヨーカドー溝ノ口店で行われてきた実証では、ボトルの洗浄率が99%以上と良好で、2025年4月時点の月間回収本数は開始当初と比べ約2.6倍に増加。これを受けて回収拠点をイトーヨーカドー川崎店、ヨークマート川崎野川店の2店舗へと新たに拡大する。

回収方法は「フタとシールをはがす」「水を1/3入れて振り洗い」「半分に切ってスポンジ洗浄」「乾燥後に回収ボックスへ投入」という手順。店頭には専用の回収ボックスが設置される。

なお、イトーヨーカ堂では1990年から食品トレー・牛乳パックの回収を始め、以降もペットボトル、詰替えパック、家庭用廃油、冷凍食品包装など多岐にわたるリサイクル施策を展開。持続可能な社会の実現を目指し、今後も消費者との協働による循環型経済の実装に取り組む。

同社では、これまでの回収実績が好調であったことを踏まえ、今後さらなる技術評価と認知拡大を図る。

Copyright © 2025 プリント&プロモーション . ALL Rights Reserved.