【2018年4月27日】関東グラビア協同組合は4月26日ら、すみだリバーサイドホールで「コンバーティングの明日を考える会」を開催した。

同セミナーは、グラビア印刷関連業界全体で知見と経験を共有し、食品パッケージの社会的責任の重さと、価値の認識のレベルアップを図ることが目的。

今回は、グラビア業界が目指す「環境・品質・コスト」の調和と「安全・安心」をテーマとし、6人が登壇した。

冒頭、コンバーティングの明日を考える会の田口薫委員長が次のようにあいさつした。

「状況は刻々と変化しており、今は原材料などすべて値上がりしている厳しい現状。

我々からの供給が止まったらどうなるのか、その重要度はどうなのか、ということを真剣に考えよう。さらには、その技術は簡単にできるのか、適切な価格は維持できているのかということもしっかり考えなければならない」。

「日本は中小企業で成り立っている国だ。中小企業は全企業のうち99%、従業員数では70%が中小企業、企業の付加価値は55%が中小企業に依存している。我々グラビアしかできない技術があるに、それを安売りしてはならない。安値で困難な条件の下で、生産しているところがあるが、それはやめてしっかりと適正な価格を提示しよう。弱いものにしわ寄せがいかない取り組みをしていこう」。

講演では「持続可能な社会に向けたESG投資.SDGsの動向と軟包装との関係」のテーマで、凸版印刷エコロジーセンター環境政策部の木下敏郎部長が次のように述べた。

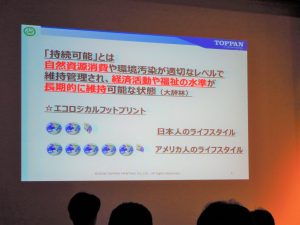

持続可能は我慢しないで、その生活を維持していけるということで、「SDGs」は、国連が定めたその目標のことだ。目標年は2030年としており、すべての国がそれまでに目標を達成することを目指している。

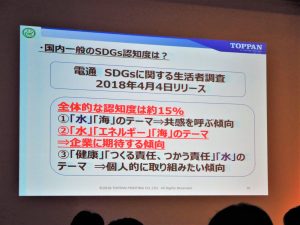

日本でSDGsが本格的に動くのは、今年からと言われている。

日本企業の意識の特徴は「水」や「海」「エネルギー」といったテーマが受け入れられやすい。これは後から出てくる話にかかわるが非常に大きいテーマ。

EUのプラスチックに関する考え方は「減らす」「リサイクル性」「生分解性」。

海洋プラスチック問題が大きく取り上げられ、ダボス会議でエレン・カッカ―サー財団から「海洋には2025年までに魚よりプラごみの方が多くなる」と発表したことで、衝撃的に取り上げられた。これにより、ユニリーバは2025年までにすべてのプラを再利用すると宣言した。

英国では2042年までに「不要なプラごみゼロ」を宣言しており、オランダアムステルダムでプラスチックフリーのスーパーマーケットが誕生するなど、動きが激しい。

海洋プラの問題だが、日本人の「水」と「海」への関心が高いので、感情的になってしまうことは困る。

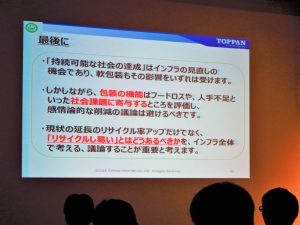

包装の価値は、小分けや保存性などで食品の大量廃棄が減るという面があるので、しっかり全体を見て判断してもらえるよう準備が必要だ。

また、包装業界は、リサイクルに弱いので、その部分は改めて考えていくことが必要だと思う。

まとめとして、軟包装は、この問題が見直しの機会となるだろう。包装の機能が社会に寄与していることをしっかりPRしよう。さらに、「リサイクルしやすい」というのは、どうあるべきか、インフラ全体で考えていかなければならない。

最後に、包装リサイクルのコストは、コンバーターだけでなく社会全体で負担していかなければならないと思う。

このほか、以下の講演が行われた。

「今、中小企業が狙われる! サイバー犯罪の脅威と現状」警視庁 サイバーセキュリティー対策本部 担当官

「下請等中小企業の取引改善への取組について」中小企業庁 事業環境部取引課課長補佐下請振興担当 仲舎菜子氏

「日本のポジティブリスト(PL)制度化の最新動向」日本包装専士会顧問 西秀樹氏

「ドクターはグラビア印刷の生命線」PAG. S (バッグス)技術研究所 下村 恭一氏

「品質判定ガイドラインの展開状況について」全国グラビア協同組合連合会 東包印刷株式会社品質管理部部長 高橋 昌男氏

Copyright © 2025 プリント&プロモーション . ALL Rights Reserved.